Horn to be wild.

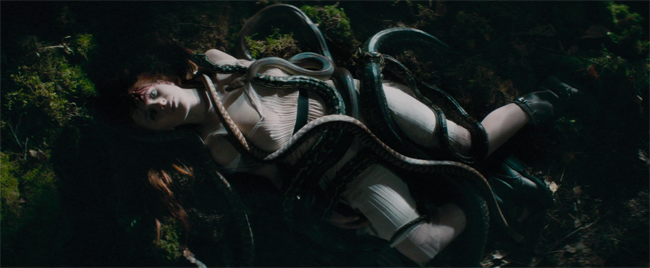

Alexandre Aja est l’un des rares cinéastes français à être parvenu à s’imposer durablement au sein du système hollywoodien. Une carrière à l’échelle mondiale lui a depuis tendue les bras – avec le succès qu’on lui connait – au prix malheureusement d’un pacte tacite avec les producteurs américains, vouant alors son âme à une pleine et entière servitude à cette politique du remake à laquelle ils plient leur septième art. Ainsi, coup sur coup, le jeune français rabote la Colline de Craven, monte un palais de Mirrors aux reflets à peine plus séduisants que ceux proposés par son modèle Coréen, apporte une autre dimension aux Piranhas de Joe Dante, et intériorise le parcours criminel d’un Maniac, dont il réserve cependant la réalisation à son ami Frank Khalfoun. Malgré cette énergie et cette révérence aux grandes œuvres horrifiques de son enfance, on brûle d’envie de savoir s’il peut s’enquérir d’une nouvelle liberté artistique, ou s’il est définitivement condamné à être ce petit malin qui ne trouve la grâce divine uniquement dans le recyclage de soupe en vieux pots. Aujourd’hui, l’adaptation dont il livre du roman de Joe Hill, premier long métrage du réalisateur depuis Haute Tension à reposer sur des fondations extra cinématographiques, nous offre une des clés à cette énigme. Sortant des sentiers battus du thriller surnaturel et du fantastique, Horns se penche sur un jeune ado qui, accusé d’avoir ôté la vie à sa promise, voit le démon pointer le bout de ses cornes au sommet de son front. Expression de cette culpabilité qui le ronge, cette protubérance réveille également la part du diable qui siège chez ceux qui ont le malheur de croiser son chemin parmi lesquels se cachent d’ailleurs peut-être le véritable assassin de son amour de jeunesse. Les effets pervers de cette métamorphose met en lumière le péché du cinéaste pour la parodie et la dérision, nous offrant quelques délicieuses diableries au goût de donut et d’héroïne. Néanmoins conscient que ces douces méchancetés ne font pas un film, Aja évite les ornières du cinéma potache et décomplexé pour déboucher sur une magnifique clairière, où la nostalgie du temps qui passe et de la jeunesse éternelle à laquelle aspirait le jeune couple résonne sous l’arche pop d’un immortel cantique de David Bowie. Ces moments d’accalmies nous révèlent alors un cinéaste sensible, rampant délicieusement vers l’épouvante mélancolie dont a été visiblement biberonné le rejeton romancier du père King. Il faut dire que les corps maudits dont Aja illustre la descente aux enfers sont habités par deux très bons comédiens. Daniel Radcliffe, qui avait démontré sa maturité pour arpenter les sentiers occultes du cinéma de genre avec La Dame En Noir, occupe ici un rôle à sa mesure, tandis que l’incandescente ingénue du cinéma white-trash américain, la superbe Juno Temple, est la partenaire idéale pour nous envoyer au septième ciel. Cet havre, empreinte du cinéma gotique à la française, et point d’équilibre d’un récit séduisant mais dépourvu de surprise, est malheureusement profané par un final sacrifié sur l’autel du grand spectacle, étouffant ainsi les flammes de cette virée infernale dans les gorges de l’Amérique profonde. (3.5/5)

Horns (États-Unis, 2014). Durée : 1h59. Réalisation : Alexandre Aja. Scénario : Keith Bunin. Image : Frederick Elmes. Montage : Baxter. Musique : Robin Coudert. Distribution : Daniel Radcliffe (Ig Perrish), Juno Temple (Merrin Williams), Joe Anderson (Terry Perrish), Max Minghella (Lee Tourneau), Kelli Garner (Glenna Shepherd), James Remar (Derrick Perrish), Kathleen Quinlan (Lydia Perrish), Heather Graham (Veronica), David Morse (Dale Williams).