SYNOPSIS

« Charlie est un ancien guerrier aborigène. Alors que le gouvernement amplifie son emprise sur le mode de vie traditionnel de sa communauté, Charlie se joue et déjoue des policiers sur son chemin. Perdu entre deux cultures, il décide de retourner vivre dans le bush à la manière des anciens. Mais Charlie prendra un autre chemin, celui de sa propre rédemption. »

(Source : Allociné)

LE FILM

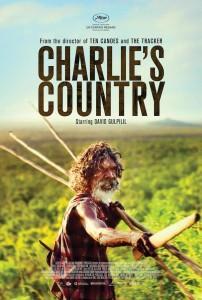

Réalisateur : Rolf de Heer

Scénario : Rolf de Heer et David Gulpilil

Photographie : Ian Jones ACS

Musique : Graham Tardif

Casting : David Gulpilil, Peter Djigirr, Luke Ford, Peter Minygululu, Jennifer Budukpuduk Gaykamangu

Sortie française : 17 décembre 2014

CRITIQUE

Le réalisateur australien d’origine hollandaise connu pour avoir réalisé entre autre « Ten Canoes » nous revient ici avec un touchant plaidoyer en faveur des aborigènes du nord de l’Australie, qui, victimes d’un programme gouvernemental, tentent tant bien que mal de continuer à vivre selon leurs traditions. Pour «Charlie’s Country », il met en scène David Gulpilil pour la troisième fois, son ami, avec qui il co-signe le scénario. Celui-ci est connu pour être apparu au cinéma dans des films tels que : « Crocodile Dundee », « Walkabout », « The Proposition » ou encore « Australia ». D’une humanité débordante, il irradie l’écran, le film étant entièrement construit autour de son personnage. Il obtient pour ce rôle le prix du meilleur acteur à Cannes cette année dans la compétition « Un Certain Regard ».

L’action se déroule dans les Arnhem Land, territoires du nord de l’Australie considérés comme une Réserve aborigène, où les autochtones n’ont pas été entièrement dépossédés de leur terre. Mais presque. Malgré ce statut, la présence policière dans la zone est constante depuis que le gouvernement australien a mis en place en 2007 ce que les gens appellent « l’intervention » , qui a pour but de protéger la jeunesse des violences sexuelles et familiales. Mais qui bouleversa au passage les prestations sociales et les droits fonciers des locaux, mais aussi leurs rapports avec la police.

Charlie habite à Ramingining, petite ville de 800 habitants Yolngu dont il fait parti, fondée par le rassemblement de différents clans. Il vit seul sous son humpy, abri fait de tôle ondulée, sans femme et sans enfant. Le film commence comme une chronique de sa vie. Le réalisateur nous fait passer du temps de son quotidien avec lui, durant lequel nous le suivons dans cette réserve. Pisteur, et connaissant le bush comme sa poche, il fait l’indic pour un policier avec lequel il rigole en lui lançant « Bâtard de blanc ! » et au policier de rétorquer «Bâtard de noir ! ». Il part à la chasse au buffle avec son ami Black Pete, avec lequel il fume aussi de la ganja le soir autour du feu se racontant des banalités et de vagues souvenirs.

Mais très vite la tragédie nous saute aux yeux, et l’on comprend en effet que cette ville n’est en fait qu’un camp à ciel ouvert où les aborigènes ont été pervertis à travers les années par les besoins artificiels de l’homme blanc, qui n’ont commencé à tenter un vivre-ensemble qu’après les avoir presque intégralement dépossédés de la terre de leurs ancêtres. L’idée de coexistence entre les balandas (les blancs dans la langue des Yolngu) et les aborigènes est en elle-même absurde semblerait-il, voire impossible. Les valeurs ne sont pas les mêmes. Les blancs essaie de leur inculquer la notion de propriété alors qu’ils préfèrent le troc. On le comprend vite lorsqu’au début du film Charlie se voit donner de l’argent par un service social, qu’il redistribue par la suite sur son chemin à quiconque lui en demande. Alors qu’il prend lui-même au passage le tiers du paquet de cigarettes d’un des habitants, qu’il finira par jeter dans le feu devant chez lui sans même les avoir fumées. Les provocations verbales du début cachent en réalité un racisme permanent de la part des blancs qui ne comprennent pas les traditions des aborigènes. Cette incompréhension se traduit par une violence récurrente de la police sur les « long grasser », des aborigènes d’une culture alternative qui préfèrent vivre dans la rue, à la manière de leurs aïeux.

Perdu dans ce pays qu’il ne reconnaît plus, Charlie empli de tristesse, décide de retourner vivre dans le bush à la manière de ses ancêtres, à la recherche de quelque chose, d’un sentiment qu’il a du mal lui-même à identifier. Dès lors le film prend de l’ampleur et quitte son simple statut de chronique sociale. Ce retour aux sources à la recherches des valeurs ancestrales prend aux tripes, et se révèle être d’une réelle beauté. La mise en scène est modeste, voir presque trop, un peu plus d’audace aurait été la bienvenue. Chaque plan s’articule autour du personnage de Charlie et de son interprète à qui Rolf de Heer a laissé carte blanche et qui livre une interprétation bouleversante. Le réalisateur appuie l’intégralité de son film sur son regard chargé de souvenirs, son rire, ses peurs.

Le film n’est pas à considérer comme un traité anti-blanc, Rolf de Heer reconnaissant ce que l’homme blanc a pu apporter de bien aux aborigènes, comme l’accès à la santé (même si les maux soignés sont ceux apportés par l’homme blanc). Militant, il préfère le calme et la beauté à la colère, et le film est une énième déclaration d’amour à son pays d’adoption. Sur la fin, il insuffle même de l’espoir lorsque Charlie se retrouve devant un parterre d’enfant afin de leur enseigner les bases de la danse traditionnelle. Tel un roi qui reprend sa place, il peut enfin passer à sa façon le relais et honorer la mémoire de ses ancêtres.

BANDE-ANNONCE

Share ’