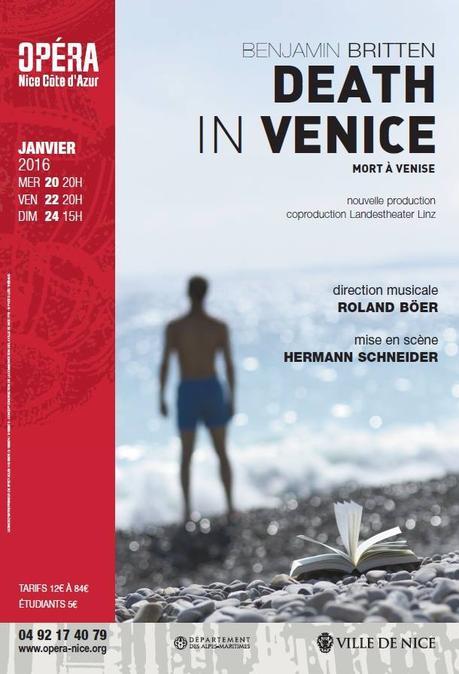

Ces mercredi 20 janvier, vendredi 22 janvier 2015 et dimanche 24 janvier 2015, c’est joué à l’Opéra de Nice, l’ultime œuvre de Benjamin Britten, Death in Venice, inspirée par l’ouvrage éponyme de Thomas Mann et d’un livret de Myfanwy Piper, créé le 16 juin 1973 à Snape Maltings pendant le festival d’Aldeburgh. Œuvre plus intimiste que le très beau Peter Grimes que nous avions vu l’année dernière, Death in Venice est difficilement accessible. On dit souvent que les silences sont comme une respiration en musique. Cela n’est jamais plus faux que pour Death in Venice. Littéralement, nous étouffons.

Gustav von Aschenbach (Hans Schöpflin), un écrivain allemand en manque d’inspiration décide de laisser ses écrits en suspens pour aller se ressourcer à Venise. Il y fait la rencontre d’un jeune homme polonais qu’il n’ose aborder tandis que la ville est peu à peu cerner par le choléra.

Lors de la création de Death in Venice, la dépénalisation de l’homosexualité n’a que six ans en Grande-Bretagne et ne concernent même pas tous les Royaumes-Unis. Le livret de Myfanwy Piper a donc l’audace de mettre en scène un amour qui ose dire son nom. Si dans Peter Grimes, créé en 1945, le rejet dont le héros était l’objet était un lointain écho du mal être de Britten, le voilà trente ans plus tard, libéré d’un fardeau qu’il peut assumer et mettre en scène sans fard à la face du monde. Passer ses considérations politiques qui nous rende le compositeur sympathique, Death in Venice est un mouroir insupportable où l’on attend avec impatience le trépas du héros qui n’en finit plus de nous renseigner sur ses problèmes psychologiques. Bien sur, Gustav von Aschenbach traite du rapport de l’écrivain à l’art, aux mots et à la beauté. Mais ceux-ci ne sont pas explicités, ils sont seulement le point de départ de lamentation sans fin de l’artiste sur lui-même. L’absence de répliques, le ténor est seul en scène à l’exception d’une kyrielle de personnage joué par la même homme et représentant, par exemple, le tenancier de l’hôtel ou le gondolier qui débitent des banalités. Britten a écrit une partition où est absent toute trace de lyrisme. Lorsque le ténor chante, on dirait d’ailleurs parfois qu’il parle, la musique se tait. À l’exception des vingt dernières minutes de spectacle et d’un interlude de ballet, les violons et les vents de l’orchestre sont réduits à leur plus simple expression pour laisser place à un xylophone et à des percussions. On a rarement entendu un usage du triangle si varié. Roland Boër, le chef d’orchestre est resté assis durant trois heures. On n’est loin d’une exaltation forcenée.

Pour sauver la terne histoire de Death in Venice et la partition ennuyeuse, nous avions néanmoins une mise en scène très agréable d’Hermann Schneider. Un seul et unique plateau fait office pour tous les lieux. Sur les étagères d’un bureau sinistre s’amoncellent des livres à la couverture grise, tous interchangeables et sans particularités, reflets du manque d’inspiration de l’artiste. Pour signifier les gondoles, de simple fauteuil sont disposés au sol qui est orné de nuances bleues pour figurer la lagune. L’imagination fera le reste pourvu qu’un gondolier se tienne à leur côté. Selon les apparitions des personnages secondaires, tous quasiment muets, la pièce se transforme en hall d’hôtel ou en hall de gare par leur simple présence. Lors des ballets, les costumes d’Irina Bartels permettent de distinguer le jeune polonais dont Gustav von Aschenbach s’est amouraché. Dans une scène onirique, l’écrivain l’imagine gagnant toutes les épreuves des jeux antiques. C’est l’occasion pour Dionysos (Davide Damiani) et Apollon (James Laing) de chanter depuis l’amphithéâtre, réveillant le spectateur somnolant. La meilleure idée de mis en scène est certainement celle de faire s’ouvrir le sol de la chambre, la séparant en deux, et laissant apparaître les reflux de la lagune. Du brouillard en sort pour évoquer l’atmosphère lourde et contagieux qui règne sur Venise. Durant la première partie de l’opéra, cette ouverture semble montrer à quelle point la lagune submerge le romancier d’émotion puis, dans un second temps, se referme sur lui, comme un piège, jusqu’à sa mort.

On saluera donc l’initiative de l’Opéra de Nice de faire jouer des œuvres méconnues du grand public que l’on aime toujours découvrir et le soin mis dans la mise en scène mais venir voir Death in Venice, même si l’on aime l’Opéra, c’est tout de même se faire sacrément violence.

Boeringer Rémy