Un grand merci à ESC Distribution pour m’avoir permis de découvrir et de chroniquer le dvd du film « La maison de bambou » de Samuel Fuller.

« Je ne veux pas travailler pour toi. Ma mère ne m’a pas élevé pour faire de moi un larbin ! »

« Je ne veux pas travailler pour toi. Ma mère ne m’a pas élevé pour faire de moi un larbin ! »

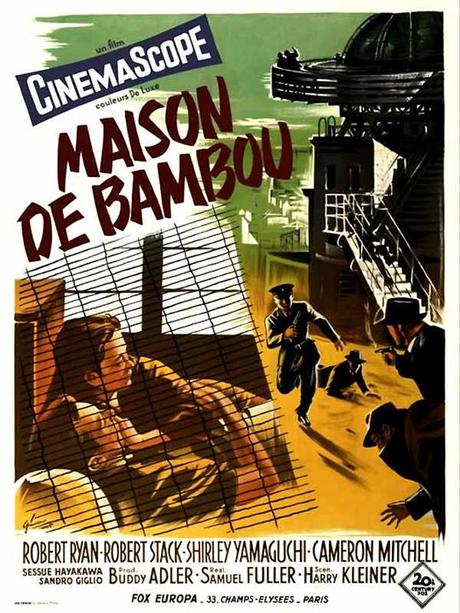

Au Japon, au pied du Mont Fuji, un soldat américain est tué et plusieurs soldats japonais blessés lors de l’attaque d’un train de munitions dans la banlieue de Tokyo. Eddie Spanier, un américain fraîchement débarqué, décide de mener sa propre enquête en essayant de survivre, tant bien que mal, dans les bas-fonds de la ville. Brutal et infatigable, il fait tour à tour la rencontre de la sublime Mariko puis de Sandy Dawson, un homme à la personnalité ambiguë et à la tête d'une organisation secrète...

« Si on ne se trompait jamais, on ne saurait jamais quand on a raison ! »

Après le décès de son père, le jeune Samuel Fuller, alors âgé de douze ans, se fait embaucher comme copiste par un journal new-yorkais. Histoire d’aider sa mère à faire vivre sa famille. Il y découvrira le goût pour les mots et les histoires. Il monte ainsi vite en grade : à dix-sept ans, il devient chroniqueur des affaires criminelles. Dès les années 30, il quitte New-York pour Hollywood où il intègre dans un relatif anonymat les studios en qualité de scénariste. Puis arrive la Seconde Guerre Mondiale. Fuller part au front avec la « Big red one ». Il débarquera en Sicile, puis en Normandie et puisera dans cette expérience humaine incroyable le goût pour les histoires violentes, les amitiés viriles et de quoi écrire quelques films de guerre (dont l’excellent « Au-delà de la gloire »). Il y fera surtout l’expérience pour la première fois de la caméra en filmant un documentaire sur la libération du camp de Falkenau. Revenant à Hollywood, il retrouve pour quelques temps son métier de scénariste (il écrit notamment « Jenny femme marquée » pour Douglas Sirk) avant de se lancer dans la réalisation en 1949 avec le western « J’ai tué Jesse James ». Dans la foulée, il réalisera deux films sur la guerre de Corée (« Baïonnette au canon », « J’ai vécu l’enfer de Corée »), un film sur la liberté de la presse (« Violences à Park Row ») et surtout un film noir - « Le port de la drogue » - qui lui permet d’acquérir une certaine reconnaissance. En 1955, il tourne « La maison de bambou » qui deviendra le premier film américain à être intégralement tourné au Japon. A noter que Gary Cooper, très intéressé par le rôle principal, fut un temps pressenti pour interpréter le rôle principal, avant que celui-ci ne revienne finalement à Robert Stack, vedette beaucoup moins en vue mais dont le relatif anonymat au Japon permis de tourner de nombreuses scènes incognito dans les rues de Tokyo.

Après le décès de son père, le jeune Samuel Fuller, alors âgé de douze ans, se fait embaucher comme copiste par un journal new-yorkais. Histoire d’aider sa mère à faire vivre sa famille. Il y découvrira le goût pour les mots et les histoires. Il monte ainsi vite en grade : à dix-sept ans, il devient chroniqueur des affaires criminelles. Dès les années 30, il quitte New-York pour Hollywood où il intègre dans un relatif anonymat les studios en qualité de scénariste. Puis arrive la Seconde Guerre Mondiale. Fuller part au front avec la « Big red one ». Il débarquera en Sicile, puis en Normandie et puisera dans cette expérience humaine incroyable le goût pour les histoires violentes, les amitiés viriles et de quoi écrire quelques films de guerre (dont l’excellent « Au-delà de la gloire »). Il y fera surtout l’expérience pour la première fois de la caméra en filmant un documentaire sur la libération du camp de Falkenau. Revenant à Hollywood, il retrouve pour quelques temps son métier de scénariste (il écrit notamment « Jenny femme marquée » pour Douglas Sirk) avant de se lancer dans la réalisation en 1949 avec le western « J’ai tué Jesse James ». Dans la foulée, il réalisera deux films sur la guerre de Corée (« Baïonnette au canon », « J’ai vécu l’enfer de Corée »), un film sur la liberté de la presse (« Violences à Park Row ») et surtout un film noir - « Le port de la drogue » - qui lui permet d’acquérir une certaine reconnaissance. En 1955, il tourne « La maison de bambou » qui deviendra le premier film américain à être intégralement tourné au Japon. A noter que Gary Cooper, très intéressé par le rôle principal, fut un temps pressenti pour interpréter le rôle principal, avant que celui-ci ne revienne finalement à Robert Stack, vedette beaucoup moins en vue mais dont le relatif anonymat au Japon permis de tourner de nombreuses scènes incognito dans les rues de Tokyo.

« Je ne comprends pas comment un homme peut trahir un ami »

Après plusieurs projets avortés, Samuel Fuller se voit proposer par la Fox de partir au Japon tourner une nouvelle adaptation du scénario d’Harry Kleiner qui avait donné lieu sept ans plus tôt au très bon « La dernière rafale » de William Keighley. Passionné depuis toujours par l’Asie et les cultures orientales, Fuller accepte le projet avec enthousiasme. Dix années seulement après la fin de la guerre, il part donc tourner à Tokyo « La maison de bambou » qui scelle au cinéma la rencontre entre deux cultures antagonistes : celle, traditionnelle et séculaire, d’un Japon alors en pleine reconstruction, et celle, neuve et moderne, de l’Amérique triomphante. Une rencontre entre deux mondes qui permet à Fuller de transposer les codes du cinéma US dans un contexte japonais (à l’image de l’hallucinante scène d’attaque de train, sur fond de Fuji-Yama, qui ouvre le film) et de jouer sur le choc des cultures (la relation de Spanier avec Mariko, le repas du gang avec les geishas). Une base sur laquelle le réalisateur peut développer un film noir très solide et brillant, dans lequel un inspecteur de la police militaire parvient à infiltrer un gang d’ancien G.I. américains venus prospérer au pays du soleil levant. Le film permet d’offrir à cette occasion aux spectateurs une plongée quasi documentaire dans l’univers urbain du Tokyo des années 50 (sublimé par un somptueux Technicolor), avec ses rues grouillantes, ses marchés, ses salles de pachinko et surtout la main mise des américains sur le pays (police, administration...). Bien sûr, par moments, la vision du réalisateur sur la culture japonaise parait un peu caricaturale, notamment du fait de sa vision de la femme japonaise, forcément soumise. Néanmoins, Fuller fait aussi preuve de lucidité en montrant - une première dans un film hollywoodien d’après-guerre - que l’exportation du modèle américain (et de ses idéaux de démocratie et de progrès) comporte aussi des effets néfastes (en l’occurrence, le banditisme et la mafia). Mais « La maison de bambou » est aussi un film novateur et marquant par la relation très ambigüe entre ses deux principaux personnages, et l’homosexualité sous-entendue du leader du gang, homme dur mais néanmoins faillible, très subtilement interprété par Robert Ryan. Si sur le fond, le film se révèle étonnement dense et très efficace (belles scènes d’action, rebondissements nombreux), sur la forme, ce dernier possède également de très grandes qualités plastiques, Fuller usant à merveille des décors traditionnels japonais (cloisons coulissantes, rideaux, jusqu'à la scène finale sur un manège suspendu) pour jouer sur les espaces et la transparence. « La maison de bambou » est ainsi le premier d’une série de films que Samuel Fuller consacrera à l’Asie et à sa culture (« China gate », « The Crimson Kimono ») tandis qu’Hollywood lui emboitera le pas (« Sayonara » de Joshua Logan, « Yakuza » de Sydney Pollack). C’est surtout un excellent film noir, teinté d’un exotisme envoutant et maitrisé de bout en bout, qu’il est urgent de redécouvrir.

Après plusieurs projets avortés, Samuel Fuller se voit proposer par la Fox de partir au Japon tourner une nouvelle adaptation du scénario d’Harry Kleiner qui avait donné lieu sept ans plus tôt au très bon « La dernière rafale » de William Keighley. Passionné depuis toujours par l’Asie et les cultures orientales, Fuller accepte le projet avec enthousiasme. Dix années seulement après la fin de la guerre, il part donc tourner à Tokyo « La maison de bambou » qui scelle au cinéma la rencontre entre deux cultures antagonistes : celle, traditionnelle et séculaire, d’un Japon alors en pleine reconstruction, et celle, neuve et moderne, de l’Amérique triomphante. Une rencontre entre deux mondes qui permet à Fuller de transposer les codes du cinéma US dans un contexte japonais (à l’image de l’hallucinante scène d’attaque de train, sur fond de Fuji-Yama, qui ouvre le film) et de jouer sur le choc des cultures (la relation de Spanier avec Mariko, le repas du gang avec les geishas). Une base sur laquelle le réalisateur peut développer un film noir très solide et brillant, dans lequel un inspecteur de la police militaire parvient à infiltrer un gang d’ancien G.I. américains venus prospérer au pays du soleil levant. Le film permet d’offrir à cette occasion aux spectateurs une plongée quasi documentaire dans l’univers urbain du Tokyo des années 50 (sublimé par un somptueux Technicolor), avec ses rues grouillantes, ses marchés, ses salles de pachinko et surtout la main mise des américains sur le pays (police, administration...). Bien sûr, par moments, la vision du réalisateur sur la culture japonaise parait un peu caricaturale, notamment du fait de sa vision de la femme japonaise, forcément soumise. Néanmoins, Fuller fait aussi preuve de lucidité en montrant - une première dans un film hollywoodien d’après-guerre - que l’exportation du modèle américain (et de ses idéaux de démocratie et de progrès) comporte aussi des effets néfastes (en l’occurrence, le banditisme et la mafia). Mais « La maison de bambou » est aussi un film novateur et marquant par la relation très ambigüe entre ses deux principaux personnages, et l’homosexualité sous-entendue du leader du gang, homme dur mais néanmoins faillible, très subtilement interprété par Robert Ryan. Si sur le fond, le film se révèle étonnement dense et très efficace (belles scènes d’action, rebondissements nombreux), sur la forme, ce dernier possède également de très grandes qualités plastiques, Fuller usant à merveille des décors traditionnels japonais (cloisons coulissantes, rideaux, jusqu'à la scène finale sur un manège suspendu) pour jouer sur les espaces et la transparence. « La maison de bambou » est ainsi le premier d’une série de films que Samuel Fuller consacrera à l’Asie et à sa culture (« China gate », « The Crimson Kimono ») tandis qu’Hollywood lui emboitera le pas (« Sayonara » de Joshua Logan, « Yakuza » de Sydney Pollack). C’est surtout un excellent film noir, teinté d’un exotisme envoutant et maitrisé de bout en bout, qu’il est urgent de redécouvrir.

****