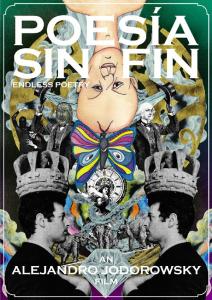

69e Festival de Cannes

Quinzaine des Réalisateurs

69e Festival de Locarno

Concorso Internazionale

Sortie nationale: 5 Octobre 2016

Avec Poesia Sin Fin, Alejandro Jodorowsky poursuit le tournant autobiographique de sa cinématographie déjà entamé avec sa Danza de la Realidad (2013). En plus de faire corps l’une avec l’autre – comme le montre la répétition de la scène finale de cette dernière en ouverture de celle-ci –, les deux œuvres sont nourries par un même regard vers l’inconnu qu’il soit géographique (Santiago), artistique (la Poésie) ou mental (le passage à l’âge adulte). Poesia Sin Fin est le chapitre de la réalisation de soi impliquant ainsi la nécessaire disparition des parents auparavant omniprésents : il faudra tuer le père et dépasser la mère qui, en figure œdipienne, devient une muse et une amante jouée par la même actrice, Pamela Flores. L’entrée de Jodorowsky dans l’âge adulte n’est pas l’occasion d’un récit initiatique classique – puisque les questionnements intimes propres à l’adolescence sont évoqués puis omis au détour d’une ellipse –, mais plutôt un conte sur l’émergence de la création chez l’auteur. Pourtant, la poésie en tant qu’art littéraire est absente de Poesia Sin Fin, seulement entraperçue à travers des vers inventés « sur le terrain ». La poétique, chez Jodorowsky, est uniquement un acte synthétisé par l’envie de ses personnages de marcher droit coûte que coûte et quels que soient les obstacles.

Le cinéma du réalisateur chilien se veut être un acte – dans une acception philosophique –, une capacité d’agir sur la mémoire pour prôner une guérison mentale. Il pose alors la problématique du souvenir, comme résurgence impossible du passé dans un présent fluctuant, en décidant de tourner sur les lieux exacts des évènements qu’il présente ici. Jodorowky choisit judicieusement de ne pas tomber dans l’illusion de la reconstitution dès les premières images de Poesia Sin Fin en tendant des photographies en noir et blanc sur les façades pour montrer le passé. Il joue ainsi sur la superposition des temporalités en ayant pleinement conscience de la limite du cinéma : son incapacité à (re)créer un réel dans son entièreté. Il démontre une croyance dans un au-delà de l’image à l’instar d’un Rohmer dans Perceval le Gallois (1978) qui refusait de présenter des arbres qui n’auraient pas assisté véritablement aux faits. En conséquence, Jodorowsky organise plutôt un jeu sur la mémoire en préconisant un embellissement du réel, de son réel, pour retranscrire non plus le véridique, mais le souvenir. Une volonté amplifiée dès la production en se voulant une entreprise familiale. En jouant respectivement leur grand-père (Brontis Jodorowsky, excellent) et leur père (Adan Jodorowsky, hésitant), les fils du cinéaste ajoute une nouvelle couche mémorielle, celle générationnelle.

« Sans être beau, tout devient beau » annonce Jodorowsky dans le livret du film pour montrer que son cinéma doit provoquer une crise positive, une sublimation de la conscience de soi. Or le soi ne peut être ici, par le principe même du film, que Jodorowsky lui-même. Sans tomber dans un narcissisme gratuit – notamment en prenant une position de conteur de sa propre vie en apparaissant âgé –, le cinéaste fait de Poesia Sin Fin un univers mental personnel, voire individuel, qui ne se laisse que faussement pénétrer. Il troque le sens de son récit contre un pseudo-manifeste artistique qui ne fonctionne pas. Le personnage de Stella Diaz (Pamela Flores), muse-poétesse, affirme qu’ « un poète n’a pas à se justifier ». Or la question n’est pas à la justification, mais la capacité à rendre englobant un monde personnel. En voulant apporter du poétique au réel, Jodorowsky oublie que la poésie n’est pas uniquement un cheminement en dehors du sens – comme faculté de percevoir – et encore moins une position apolitique (d’autant plus s’il veut se jouer de la norme) opposée catégoriquement au réel qui n’apparaît que finalement dans la marche, hitlérienne, d’Ibanez sur la capitale chilienne.

Poesia Sin Fin se lit progressivement alors comme une sorte de sacrifice artistique sur l’autel du surréalisme. Jodorowsky canonise, à tort, la provocation comme un acte poétique. Il est navrant de voir le cinéaste chercher par tous les moyens une position d’artiste contestataire d’une norme qu’il s’impose paradoxalement lui-même. Il affadit ainsi son potentiel discours en cherchant l’effet, celui de provoquer, avant même d’en comprendre la cause. Jodorowsky se noie dans une surenchère d’effets comme le montre le rapport, faussement débridé, à la sexualité dans le film qui additionne une tentative de viol sur le poète par des hommes, un rapport avec une naine ayant ses règles, une nudité gratuite des multiples acteurs ou encore des symboles phalliques sur-signifiants – à l’instar du pénis en néon –. Poesia Sin Fin est, par conséquent, à l’image du personnage de Stella Diaz : une entité travestie – voire clownesque – plus qu’originale, une œuvre dénaturée plus que poétique.

De la même manière que dans La Danza de la Realidad où la mère – toujours présente – chantait au lieu de parler, Poesia Sin Fin se pressent comme un film-manifeste défendant un art total. Jodorowsky réalise une œuvre fourre-tout dans laquelle il tente, tant bien que mal, de caser une multitude de mini-représentations à la manière, dépassée, des vaudevilles américains. Il présente ainsi un ballet durant une séance de tarot, un spectacle de marionnettes, un carnaval ou encore une performance de clowns. Néanmoins, l’entreprise est factice en cherchant le spectaculaire, voire un insolite exacerbé, plus que l’art en lui-même. Il serait, cependant, injuste de ne pas remarquer un concept intéressant dans ses silhouettes noires, inspirées du théâtre kabuki, qui apportent aux personnages les objets dont ils ont besoin. Mais, le principal danger de Poesia Sin Fin est de promouvoir paradoxalement un affadissement de l’artiste, et de sa posture, en affirmant une vision caricaturale de l’artiste. Cela se joue principalement dans la séquence de présentation des locataires de la maison des artistes de Santiago qui prône un artiste forcément sexué (le peintre baisant littéralement avec la peinture) et destructeur (le pianiste anéantissant son instrument).

A la manière de ces artistes – « poly-peintre » ou « ultra-pianiste » – de pellicule, Jodorowsky s’octroie sa propre unicité. Il se focalise alors uniquement sur l’apparence que prendra son « coup d’éclat » pour ne livrer qu’une œuvre certes léchée, mais finalement assez vide.

Le Cinéma du Spectateur

☆ – Mauvais