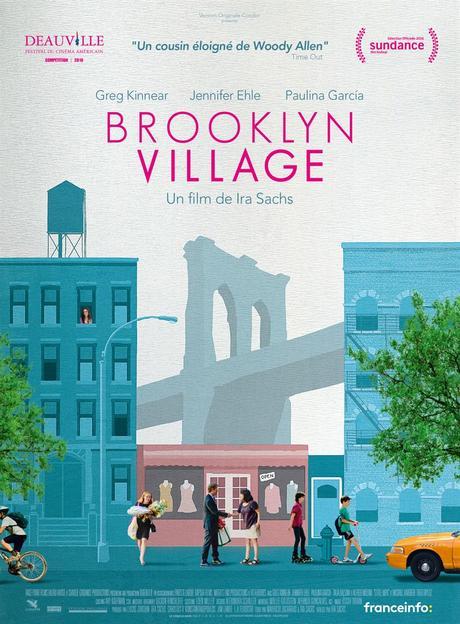

Date de sortie 21 septembre 2016

Réalisé par Ira Sachs

Avec Theo Taplitz, Michael Barbieri, Greg Kinnear,

Paulina García, Jennifer Ehle, Alfred Molina, Talia Balsam, Clare Foley

Genre Drame

Totre original Little Men

Production Américaine

Au 42ème Festival du Film Américain de Deauville, (2 au 11 septembre 2016)

- Brooklyn Village remporte le Grand Prix

"Je me sens très bien ici, c'est familier", explique Ira Sachs. Et pour cause : avec Brooklyn Village, il signe sa quatrième venue sur les planches depuis 2005. Deux ans après la présentation de Love is Strange en Compétition, le revoici donc dans la même section. "Et j'ai grandi donc je peux repenser aux changements dans ma vie depuis chacune des mes venues ici", précise-t-il.

De changement, il en est justement question dès le début de Brooklyn Village, qui s'ouvre avec un enterrement là où Love is Strange commençait avec mariage : coïncidence ? Continuation ? "Mes films commencent à chaque fois dans un large espace, pour inviter le public dans un monde", nous dit-il. "Ces cérémonies, qu'il s'agisse d'un mariage, d'un enterrement ou d'une fête, servent d'introduction au sein d'une communauté. Forty Shades of Blue, qui était à Deauville en 2005, commençait d'ailleurs avec une grosse fête. Je débute généralement de façon large pour davantage resserrer le point de vue au fil du récit, afin que vous fassiez intimement connaissance avec les personnages."

Plus d'infomations, cliquez ici.

Synopsis

Une famille de Manhattan hérite d'une maison à Brooklyn, dont le rez-de-chaussée est occupé par la boutique de Leonor (Paulina García), une couturière latino-américaine.

Les relations sont d'abord très cordiales, notamment grâce à l'insouciante amitié qui se noue entre Tony Calvelli (Michael Barbieri) et Jake Jardine (Theo Taplitz) , les enfants des deux foyers.

Mais le loyer de la boutique s'avère bien inférieur aux besoins des nouveaux arrivants. Les discussions d’adultes vont bientôt perturber la complicité entre voisins.

Ira Sachs voit la genèse de ce projet comme à mettre en parallèle avec le fait qu'il s'intéresse, tout comme son co-scénariste Mauricio Zacharias, aux questions de générations.

Le cinéaste est lui-même père de deux enfants de quatre ans. Il explique :

"Je réfléchis beaucoup à notre relation, à ce qu’ils sont, à ce que ça signifie d’être père. Je voulais faire un film sur l’enfance, mais depuis la perspective d’un adulte. En tant que dramaturge, je crois en ces petits moments qui peuvent tout changer. Les décisions ordinaires et les défis occasionnels qu’apporte la vie peuvent avoir des échos très forts non seulement pour nous, mais également pour ceux que l’on aime. Les parents se retrouvent parfois dans des circonstances où il est difficile de rester fidèle aux valeurs que l’on souhaite inculquer à ses enfants. C’est dans cette banalité du quotidien que l’on est véritablement testé. On a tous nos croyances et nos principes, et puis la réalité s’en mêle. Comment prend-on des décisions dans ces situations ?"

Après Love is Strange et Keep the Lights On, le metteur en scène Ira Sachs collabore pour la troisième fois avec le scénariste Mauricio Zacharias. Comme ils en ont l'habitude, avec Brooklyn Village les deux hommes ont commencé par regarder des films pour trouver de l'inspiration dans leur processus d'écriture : Et pourtant nous sommes nés réalisé en 1932 et Bonjour, son remake, en 1959. Deux longs métrages de Yasujirô Ozu.

Le comédien Greg Kinnear se confie sur son personnage

"Brian vient de perdre son père en lui laissant une situation délicate, et il essaye tant bien que mal d’être un bon père, un exemple pour son fils. Ça peut arriver à tout un chacun : essayer de faire les choses pour le mieux, et se retrouver confronter à ses propres principes de vie. Ira a ce talent unique de faire résonner ces histoires banales en chacun d’entre nous."

Sources www.allocine.fr

Greg Kinnear et Theo Taplitz

Interview du réalisateur par Loris Dru Lumbroso relevéé sur cinephilia.fr

Il y a dans Brooklyn Village, l’idée est déjà présente dans Love is Strange, une certaine crainte de la perte d’identité de New-York avec ces augmentations de loyers et la disparition lente mais certaine de tout à un tas de petits boutiques qui faisaient le charme de la ville. Est-ce que vous avez peur de la gentrification ?

C’est assez ironique car quand j’ai écrit le scénario j’étais au courant de cette gentrification mais je n’en avait pas peur. Ce n’est que maintenant, après avoir terminé le film, que je prends pleinement conscience de la disparition de choses que j’aime et cela provoque chez moi une certaine colère mais surtout de la tristesse. Dans tous les cas je considère que la vie, les villes et même le cinéma sont traversés par le changement. C’est l’objectif de mon travail que d’être attentif à ce changement et de raconter des histoires autour de ces gens, de ces quartiers. C’est un changement naturel mais je crois que d’une certaine façon on peut conserver ce mode de vie.

Vous êtes un grand fan de John Cassavettes et ça se voit d’ailleurs dans vos thèmes communs et la manière dont vous analysez les relations familiales, amicales, entre collègues etc… Or votre mise en scène est à l’exact opposée de son style.

Quand j’étais plus jeune je n’ai pas fait d’école de cinéma, j’ai appris à être un réalisateur en lisant des livres, en voyant des films et en vivant tout simplement. Je pense que Cassavettes m’a donné la permission de rechercher une intimité dans mes films. Son travail m’a certainement sur-influencé par le passé puis j’ai découvert le trépied dans les films de Ken Loach. Le trépied est devenu très important car je pense qu’en tant que personne je suis très différent de Cassavettes, plus observateur, moins théâtral donc j’essaie de trouver le moyen de coller au plus près de ma relation au monde.

Je ne regarde plus de Cassavettes pour savoir comment tourner un film, je me tourne plutôt systématiquement depuis vingt ans vers Pialat car a chez lui une grande rigueur visuelle mais toujours sans limites. Pialat est en quelques sortes le Cassavettes français en terme d’influence dans le cinéma de la deuxième moitié du XXème siècle.

Toujours sur vos influences, on sait à quel point Yasujiro Ozu et Douglas Sirk sont importants pour vous. Cela semble complètement logique tant vous semblez partager avec Ozu une grande tendresse pour vos personnages et avec Sirk une certaine manière de montrer la société et ses préjugés.

Tout à fait, le cinéma de Sirk est axé sur la différence et celui d’Ozu sur le foyer notamment la fragilité des liens familiaux dans ce foyer. C’est la fragilité qui m’inspire le plus chez ces deux cinéastes, ils comprennent la fragilité humaine.

Comment parvenez-vous à garder cet équilibre entre les problèmes financiers des adultes et l’innocence des enfants pour montrer l’influence d’un monde sur l’autre ? Cela vient directement du scénario ou plutôt d’impressions sur le tournage et au montage ?

Cela commence avec le scénario et je pense qu’il suit l’histoire. Donc dans un sens, en étant attentif à l’histoire on peut se permettre des digressions tout en restant fidèle à une simple construction en trois actes et cela me permet une certaine rigueur vis à vis de mon matériau et de ne pas pointer les choses. Je ne sais pas si c’est réussi mais dès que j’ai conscience de pointer quelque chose dans mon scénario, j’essaie de le masquer cela ou de le rendre plus évocateur.

C’est deux éléments fonctionnent en tandem et la juxtaposition se fait par le montage et comment on passe d’une scène à une autre, le mouvement entre les scènes est ce qui rend le film vivant. 90% du film est déjà écrit et les 10% restants sont des scènes très précises où il me semble que l’improvisation est plus à même d’approcher ce que je cherche car ces scènes tiennent plus d’une vision du monde que d’un ressort scénaristique. Par exemple pour les cours de théâtre, il n’est pas important de savoir ce qu’ils disent mais plutôt de comprendre le talent de ce garçon. Pour bâtir ce monde avec autant d’authenticité que possible tous les enfants viennent d’une classe d’improvisation de Brooklyn et j’y intègre mes acteurs pour qu’on sente qu’ils font parti de quelque chose.

Les deux garçons du film (Théo Taplitz et Micharl Barbieri) sont d’ailleurs excellents, ça demande une grande attention de diriger des enfants ?

Je les ai dirigés comme n’importe quel autre comédien. Je ne sais pas si ils avaient besoin de quelque chose de différent mais comme tout acteur ils ont besoin de comprendre ce dont le réalisateur a besoin. Chaque acteur a des besoins particuliers, pour ces deux garçons c’était une forme d’intelligence, d’acuité émotionnelle et ça a son importance dans leur interprétation mais ce sont des acteurs nés. Ils ont compris ce qu’ils avaient besoin de comprendre et surtout ils me faisaient confiance. Je ne fais que très peu répéter mes acteurs donc l’essentiel est de connaître ses répliques et d’être présent physiquement et émotionnellement pour être réceptif et authentique dans leur écoute et leurs réponses car ce sont les deux piliers du jeu d’acteur. Si cette réciprocité entre l’écoute et la réponse est honnête elle mène justement à l’intimité recherchée. Le fait de tourner un film est en soi une répétition puisqu’on réalise plusieurs prises mais je préfère que l’acteur prenne aussi peu de décision que possible jusqu’au moment où nous tournons.

On en appelle à Ira Sachs le cinéphile, quels sont vos films préférés sur l’enfance ?

Mon film préféré sur l’enfance est un des mes fils préférés tout court, il s’agit de Mes Petites Amoureuses (Sachs donne le titre en français) de Jean Eustache en 1974, c’est un film merveilleux tout comme La Maman et la Putain. Il fait ce film sur des enfants dans une petite ville, il me semble, du sud de la France et tout dedans tient du chef d’oeuvre à commencer par la photographie de Nestor Almendros.

Il y a aussi Kes de Ken Loach -un film qui me parle beaucoup-, L’Enfance Nue (en français dans le texte) qui est le premier film de Pialat. Je pense aussi à The World of Henry Orient (Deux filles, un séducteur en VF) sur deux filles à New-York qui deviennent meilleures amies lors d’un été et toutes deux tombent amoureuses de Peter Sellers. J’ai aussi vu avec mes enfants récemment Meet me at Saint-Louis (Le Chant du Missouri) de Vincent Minelli, un film incroyablement profond sur la famille et les enfants.

Que pensez-vous du cinéma indépendant américain actuel ? Il me semble qu’il était plus facile à vos débuts de trouver un producteur et un distributeur décent pour un premier film, est-ce juste un problème économique ?

Je pense qu’aujourd’hui il est très difficile de construire une carrière viable et durable. Tout comme la boutique de Brooklyn Village ça ne fonctionne pas sur le plan économique, on trouve beaucoup de réalisateurs qui parviennent à faire un ou deux films mais c’est très rare de pouvoir continuer à créer sur le long terme. Ceux qui sont restés complètement indépendants et qui continuent de créer je peux les compter sur mes dix doigts mais c’est comme ça…

Il y a sept mille problèmes économiques mais les cultures changent et les studios sont dirigés par des assemblées de directeurs qui ne s’intéressent qu’aux bénéfices. Nous sommes dans un système capitaliste et dans un monde de plus en plus mondialisé où la place de l’art est en péril.

Je ne sais pas exactement d’où viennent ces problèmes, personnellement je suis à la tête d’une association, Queer Art, qui supporte les initiatives d’artistes homosexuels à New-York et s’assure de la réussite de leurs projets afin qu’ils puissent en vivre. Je l’ai créée en opposition à ce système économique qui n’aide pas ces oeuvres, ce n’est pas un substitut à ce système mais une alternative.

Décrivez-nous plus en détails votre investissement au sein de Queer Art.

Je fais Queer Art Film depuis sept ans, cela se passe dans un cinéma à New-York ou j’invite un artiste, peu importe que ce soit un cinéaste, un poète, un peintre, un musicien qui doit choisir un film important pour lui en tant que personne queer et en tant que personne créative. Donc on projette le film et on en discute après mais on revient toujours sur la créativité de la personne qui l’a choisi.

Il y a clairement un problème de représentativité dans le cinéma américain. Récemment j’ai assisté à la projection du dernier film de Téchiné, Quand on a 17 ans, au Festival de Berlin et j’étais impressionné de voir qu’un film sur deux jeunes garçons homosexuels pouvait remplir une salle de 900 personnes un mardi à 9 heures du matin. Alors que dans ma culture ce film n’aurait jamais pu être fait, ni par Téchiné, ni à cette échelle et personne ne l’aurait vu. On en revient encore à l’économie, les voix homosexuelles de ma génération n’ont pas pu poursuivre leur carrière dont ils ont arrêté de faire des films donc ils se sont tournés vers la télévision ou sont revenus à la représentation des films des années 1950 où l’homosexualité est présente comme une métaphore et non dans le texte.

Pouvez nous en dire un peu plus sur ce que représente New-York pour vous car vous avez une manière bien particulière de représenter la ville toujours très arty, un milieu intellectuel avec un voisinage sympa etc…

C’est tout simplement l’endroit où je vis et que je connais le mieux. Si j’habitais à Paris ou Honolulu j’aurais probablement d’autres histoires à raconter. Je connais la culture de New-York presque comme un anthropologue, pas forcément de toute la ville mais au moins je connais mon New-York. C’est toujours un lieu où les gens emménagent pour mener une vie créative, c’est comme une communauté à laquelle je me sens très lié, c’est ici que j’élève mes enfants, que j’ai rencontré mon mari. La ville me semble toujours merveilleusement vivante même si il y a des pertes tout comme le garçon de Brooklyn Village expérimente la perte d’une amitié et c’est ce que nous comprenons le mieux en tant qu’adultes.

Question rituelle pour terminer : plutôt Godard ou Truffaut ?

Je m’en remet plus à Godard car j’ai bien plus à apprendre de lui mais je préfère Truffaut dont je me sens plus proche. Mon Truffaut préféré est La Peau Douce (en français dans le texte) qui me touche énormément et mon Godard favori est Masculin/Féminin. Deux films que j’ai vu quand j’étais jeune à Paris en 1986, à la même époque j’ai découvert Murder of a Chinese Bookie (Le Meurtre d’un Bookmaker Chinois de John Cassavettes ndlr) et je suis imbibé de ces films, ils font parti de mon ADN. C’est en parti parce qu’il s’agit de films fabuleux mais aussi car j’étais très réceptif à cette époque.

J’ai vu 197 films en trois mois à Paris où je vivais chez une mère et son fils, avenue Mozart, et comme je n’avais pas d’école ni d’amis ici donc j’allais au cinéma plusieurs fois par jours suivant un planning précis. J’ai découvert à cette époque la quasi-intégralité de l’oeuvre de Vincente Minelli, six Cassavettes, Police de Pialat auquel je n’ai rien compris à cause de la langue et Sans toit ni loi d’Agnès Varda qu’on a projetté récemment pour ma série Queer Art Film et qui est encore meilleur que dans mes souvenirs, un vrai chef-d’oeuvre. Je pense que j’étais très seul et les films m’ont donné quelque chose à faire, un endroit studieux puisque c’était comme y faire mes études mais sans professeur et d’être récompensé en voyant des films de Minelli.

Je conçois toujours mes personnages à la fois en isolation, en couple et dans un groupe et le drame vient de comment on navigue entre ces trois parties de nous-même. J’essaie d’esquisser un cercle entre le personnage dans son monde, dans une relation intime et seul. Or la solitude est très importante surtout au début du film c’est à ce moment que le public y a le plus accès donc le personnage est seul mais accompagné par le public.

Personnellement je demande toujours aux artistes que j’interview pour Queer Art Film si ils ont, ce jour-là, fait face à obstacle ou une avancée signifiante dans leur travail. Qu’avez-vous fait de créatif aujourd’hui ?

Mon opinion

"Le cinéma de Sirk est axé sur la différence et celui d’Ozu sur le foyer notamment la fragilité des liens familiaux dans ce foyer. C’est la fragilité qui m’inspire le plus chez ces deux cinéastes, ils comprennent la fragilité humaine." A déclaré le réalisateur. Deux grandes références qui ne trouvent que très peu d'écho dans son dernier long-métrage.

Le scénario est faiblard, il en va de même pour les dialogues. Quand ceux-ci auraient pu virer dans la cruauté et la rancœur, Ira Sachs choisit la sagesse. L'ensemble manque cruellement de vigueur. Dommage. L'intérêt financier et les relations humaines ont rarement fait bon ménage. Ces deux rapports plus fouillés auraient permis d'apporter plus d'intérêt.

Je retiens quelques jolis et rares passages, bien photographiés, quand deux gamins en roller dévalent les rues de Brooklyn.

Venant d'un cinéaste, ambassadeur du cinéma indépendant américain, je suis assez déçu.

La formidable Pauline Garcia qui explosait dans Gloria, le film Sebastian Lelio, ne trouve ici que très peu de moyens pour exister vraiment. Les deux grands vainqueurs sons les deux jeunes acteurs, Theo Taplitz et Michael Barbieri.