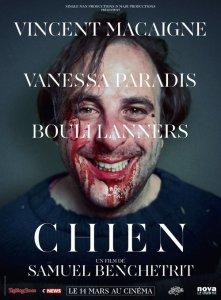

Sortie nationale : 14 mars 2018

Avant de métamorphoser son protagoniste, Samuel Benchetrit s’attèle à modifier le monde de son spectateur. Il l’immerge dans un futur proche, voire un univers parallèle, dans lequel les couleurs ont perdu de leurs intensités. Voilées comme à travers la rétine d’un chien, elles habillent un quotidien maussade d’une lumière tantôt clinique, tantôt publicitaire. De cette douceur artificielle, affleure la sensation d’une réalité falsifiée allant de The Truman Show (Peter Weir, 1998) à la filmographie de Quentin Dupieux (surtout Wrong, 2012). Benchetrit s’inscrit dans ce même rapport à une réalité manufacturée. Les personnages évoluent dans une banlieue aseptisée à l’image de cette maison « parfaite » dans laquelle vivent les Blanchot. Néanmoins, l’arrière-plan – qu’il soit visuel ou sonore – livre les aspérités de cette tranquillité factice : les centrales nucléaires habillent le paysage, les hélicoptères déchirent le ciel et les magasins en faillite attendent un sauvetage d’un capitalisme de pacotille.

Cet effondrement sociétal latent se dessine également à travers les comportements humains. En dehors de Jacques Blanchot (Vincent Macaigne), les personnages imposent une certaine distance qui désunit la parole et l’affect. Face à cette aridité émotionnelle, le corps devient le seul terrain d’expression, à l’instar de celui d’Hélène Blanchot (Vanessa Paradis), prise soudainement d’une grave et singulière allergie à la présence de son mari. La solution envisagée, à savoir la séparation, se vit alors comme un processus de purification de l’air – passager pour l’un, définitif pour l’autre. Suite à ce premier rejet, les interactions humaines de Chien sont conçues uniquement comme des échanges, marchand ou symbolique, entre un individu bénéficiaire et un individu soumis. Si le fils de Jacques Blanchot est, par exemple, rattaché au groupe de ses camarades de classe, c’est simplement parce qu’il tient un rôle important, celui de la victime, dans la chaîne alimentaire scolaire. Il semble presque lui-même orchestré, sans bruit ni lutte, la cérémonie de son racket.

Définissant le rejet comme l’ultime violence sociale de nos sociétés contemporaines, Samuel Benchetrit prend néanmoins un sadique plaisir à le répéter sous toutes ses formes (amoureux, familial, professionnel). Face à cette solitude imposée, le regard mélancolique de Vincent Macaigne cherche le moindre vestige d’affection : auprès de sa femme, de son fils, d’un chien qu’il achète, d’un patron d’animalerie (Bouli Lanners). Ce passage d’un lien affectif d’une personne, censée, être intime à un parfait inconnu s’accompagne d’une modification du terrain d’expression de Jacques Blanchot. Ostracisé de la société des hommes, il ne lui reste plus qu’à s’exprimer (et qu’à exister) à travers son corps. Or, ce basculement vers une expressivité primaire est vidé de toute substance par le personnage de Bouli Lanners – également dresseur de chiens. En un simple travelling (lors de la première séance de dressage), Benchetrit illustre cette perte d’autonomie : partant comme un homme sur ces deux jambes, Jacques revient – après plusieurs soubresauts d’humanité – à quatre pattes comme un chien.

C’est alors que Chien devient une fable politique sur la soumission. Cette transformation kafkaïenne de Blanchot en chien interroge sur le franchissement d’une nouvelle étape dans l’impossibilité, proprement actuelle, de pouvoir utiliser sa colère comme arme politique. Le protagoniste de Benchetrit continue ainsi l’œuvre politique, rationnellement absurde et pourtant tristement logique, du fils de Jacques Laurent (Jean-Pierre Léaud) dans Le Pornographe (Bertrand Bonello, 2001) qui prophétisait avec ses camarades le silence comme dernière possibilité révolutionnaire. À leur « Taisez-vous », Chien ajoute ainsi la disparition de la conscience de soi. L’œuvre se conclut d’ailleurs avec une certaine amertume, montrant qu’il est préférable – après une dernière bravoure – d’annihiler son individualité pour, au moins, choisir à qui se soumettre.

Chien n’est certainement pas une réussite totale, mais il aide à réaffirmer la possibilité d’un cinéma politico-burlesque – déjà (ré)enchanté par Miguel Gomes (Les Mille et Une Nuits, 2015) ou Maren Ade (Toni Erdmann, 2016). Un cinéma de fiction qui s’autorise, enfin, à sortir du constat « documentaire » par l’usage de la métaphore, qu’elle soit allègre (comme pour les deux cinéastes cités) ou morose (comme ici).

Le Cinéma du Spectateur

☆☆☆ – Bien