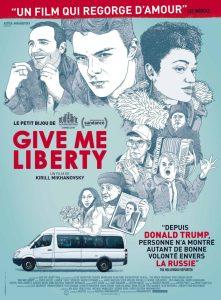

72e Festival de Cannes

Sélection de la Quinzaine des Réalisateurs

Sortie nationale le 24 juillet 2019

Au sein de l’Eisenhower Center, foyer de vie pour des adultes handicapés, Gregory Merzlak peint, de manière compulsive, des arbres colorés aux ramures innombrables. Pareillement, Give Me Liberty explore les décisions multiples d’un conducteur de minibus transportant des personnes handicapées auxquelles s’ajoutent un groupe de personnes âgées slaves devant se rendre aux funérailles d’une voisine. En permanence en retard, le personnage de Vic (Chris Galust) surgit perpétuellement, d’une séquence à l’autre, traçant son parcours tumultueux dans les rues de Milwaukee (Wisconsin) barricadés face aux protestations de la communauté afro-américaine. À la manière de cette séquence lyrique où le protagoniste s’égare dans un bâtiment dont les murs sont couverts des dessins de Merzlak, l’œuvre explore le labyrinthe mental et social de l’Amérique contemporaine.

Bien qu’omniprésent, le personnage de Vic est pourtant en dehors de toute narration. Kirill Mikhanosky le construit comme un pur agent de montage permettant de créer une cohésion narrative aux différentes séquences de Give Me Liberty. Le long-métrage élaborant un jeu de détours, au sens littéral comme figuré, au sein de communautés stigmatisées : la communauté noire et celle issue de l’immigration russe. D’un enterrement soviétique burlesque à un concours de talent couronné par une reprise vigoureuse de « Born in the USA » de Bruce Springsteen, l’œuvre expose, en filigrane, un regard politique sur une Amérique portée par des marginaux, déclassés ou prolétaires. Le cinéaste unit, à travers son minibus, des espaces et des individus absents, voire omis, de la société américaine particulièrement depuis le marasme entraîné par l’élection de Donald Trump.

Ainsi, Give Me Liberty offre un espace de parole, singulier dans le paysage cinématographique étatsunien, à ces corps ignorés. L’œuvre s’ouvre et se clôt d’ailleurs sur les confessions d’un homme noir tétraplégique, dont Vic allume les cigarettes, qui est à la fois une figure paternelle et philosophique. Kirill Mikhanovsky recueille la parole de ses personnages, double cinématographie de leurs interprètes non-professionnels respectifs, sans établir de hiérarchie ou d’imposer une certaine rentabilité narrative. De la sorte, le discours tournant à vide de l’aveugle en surpoids – premier passager de l’éreintante journée de Vic – est saisi dans son entièreté alors même que Vic quitte le plan, pour aller chercher le minibus, laissant ce personnage saisir, par son omniprésence, l’absolue attention du spectateur.

Cette liberté, réclamée dans le titre, habite également les choix formels utilisés par Kirill Mikhanosky pour raconter, à travers des bribes de récit, sa propre histoire, celle d’un jeune immigré russe dont Vic est l’avatar resplendissant de jeunesse et de vitalité. Caméra à l’épaule, le cinéaste construit une esthétique du chaos jouant sur la brutalité de l’image, comme support et moyen de la violence. Il retranscrit ainsi parfaitement l’effervescence de ces communautés fédérées par une même précarité, mais unies par une même allégresse (autour de chants folkloriques ou urbains, de beuveries). D’ailleurs, lors d’une séquence d’émeute anxiogène de la communauté noire face à l’arrestation arbitraire d’adolescents noirs, Mikhanosky déconstruit la matérialité, image, par le biais du noir et blanc, pour tendre vers une tragique abstraction harmonisant les corps dans un même mouvement et une même souffrance.

Enfin, Give Me Liberty séduit par cette volonté, trop rare, de bâtir un cinéma faisant fi d’une efficience scénaristique, à l’instar de l’intrus magnifique qu’est le personnage de Dima (Maxim Stoyanov), arnaqueur sans véritable but annoncé neutralisé par un coup de foudre à la moitié de l’œuvre. Kirill Mikhanosky propose une vision de la liberté, habituellement cantonnée – et maintes fois affadie – à un retour à la nature, ancrée dans une réalité concrète et menaçante. Il trace, dans le cinéma américain (avec le pourtant dissemblable Sorry to Bother You de Boots Riley sorti également en 2019), la voie d’un lyrisme désabusé qui révèle le maintien d’un rêve américain humaniste au sein d’une Amérique bringuebalante et bricolée.

Le Cinéma du Spectateur

☆☆☆ – Bien