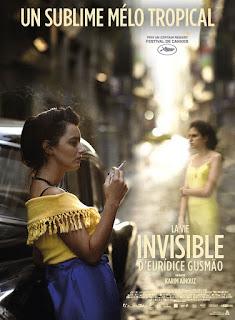

Une perle de mélo

Une perle de mélo"Le film du Brésilien Karim Aïnouz, lauréat du Prix Un Certain Regard au dernier Festival de Cannes, est un film sincèrement magnifique par lequel il est difficile de ne pas être conquis – on a du mal aussi à ne pas ressortir de la salle l’œil humide et le cœur fendu par cette histoire de séparation, dans le Brésil des années 1950, entre deux sœurs dont les rêves vibrants et le lien (celui de l’amour et du souvenir seulement, puisque les lettres qu’écrit l’une ne parviennent jamais à l’autre) sont sacrifiés aux injonctions d’une société patriarcale jusqu’à l’os, implacable, incurable.

Tant est si bien qu’on se propose ici de vous donner tout de go plusieurs excellentes raisons d’aller voir ce mélo assumé, exquis, derrière lequel on décèle de nouveau ce regard de cinéaste unique qui sait faire de l’absence quelque chose de tragiquement palpable.

D’abord, sachant que La Vie invisible… est une adaptation de roman (celui, du même nom, de Martha Batalha), qui plus est « en costumes », toute crainte est très vite balayée d’avoir affaire à une reconstitution appauvrie ou un film avalé par ses décors et ses habits. C’est même l’inverse, il est décuplé par eux : les images ont une qualité picturale qui s’impose élégamment, sans effets de manches factices, tandis qu’on fait la connaissance des soeurs Gusmão, Euridice (Carol Duarte) qui rêve d’aller à Vienne étudier la musique et devenir pianiste de concert, et Guida l’aînée (Julia Stockler), dont le désir le plus ardent est de partir tout court, et d’échapper à la vie que le père, boulanger, catholique, docilement secondé par la mère en tout, notamment dans sa recherche de maris convenables pour elles, a prévue pour elles. Les intérieurs chargés de meubles, tous de bruissements et reflets d’étoffes, de textures riches et de teintes profondes et éclatantes, de l’émeraude au bleu horizon ou au vermillon, le tout agencé et cadré avec un soin d’orfèvre, évoquent la Renaissance et les peintres flamands et magnifient la fraîcheur de la peau des sœurs, les lignes de leurs cous ou de leurs bras, et les jolis gestes complices, un peu impertinents, joueurs, qui accompagnent leurs interactions verbales pleines d’un tempérament que le monde autour d’elles, petit à petit, brisera. L’utilisation soigneuse qui est faite de la vitalité et du mouvement qui illuminent ces belles images par leur grâce naturelle (pour choisir ses comédiennes, Aïnouz les a filmées épluchant des pommes de terre), sublimés au premier acte dans une scène nocturne sans paroles accompagnée de musique contemporaine et non « d’époque », flamboyante de sensualité et de possibilités, qui n’est pas sans évoquer les atmosphères de Wong Kar-wai, accentue le contraste entre la joie et la spontanéité de Guida et Euridice d’une part, et, d’autre part, la raideur immuable du système patriarcal qui leur assigne sans ployer un rôle bien éloigné de leurs aspirations et va physiquement les contraindre à la soumission, forçant leur arrachement l’une à l’autre, paralysant, in fine, jusqu’aux doigts d’Euridice sur les touches du piano.

Sans parler des grossesses qui s’imposent à nos deux héroïnes malgré leur résistance farouche, chacune de son côté, dans la solitude et l’isolement pour Guida, dans le carcan familial pour sa soeur. À travers leurs deux parcours, celui d’une émancipation chèrement payée et stigmatisée dans le cas de l’aînée (cette société a tellement peu de place à lui accorder qu’elle devra même changer d’identité), celui du renoncement de soi dans le cas de la benjamine, La Vie invisible d’Eurídice Gusmão est aussi un hymne émouvant aux femmes de la génération de la mère du réalisateur, écartées comme mères célibataires ou retenues de force dans le rôle secondaire d’épouse et mère qu’Euridice voit pour la première fois dans le miroir d’une salle de bain le jour de ces noces, après une scène de dépucelage d’un grotesque achevé qui serait presque cocasse si elle n’était pas, derrière son exubérance désordonnée, d’une violence terrible – comme chaque fois que l’envie prend à son mari (qui n’est même pas un mauvais bougre) de se lancer dans quelques simiesques cabrioles en dépit des meubles qui font obstacle à sa conjugale et donc légitime lubricité. Le motif du miroir, qui oppose le corps vivant à l’image projetée, plate, tout en faisant écho aux vies désormais parallèles de nos deux héroïnes, aura d’autres déclinaisons tout au long du film, entièrement articulé autour du dédoublement, ou plutôt de la brutale dissociation, mais une chose est toujours préservée, entière : la dignité de ces deux femmes, qu’on se prend à aimer toujours plus tendrement à mesure que la voix de Guida lit ses lettres à sa soeur, que cette dernière ne reçoit jamais. Au-delà du fait que leurs deux vies soient constamment accompagnées par un récit, ce qui leur donne une ampleur de destins romanesques, à l’écran, les soeurs ne sont jamais dégradées, même accroupies pour des ablutions intimes, même quand du sang coule entre leurs cuisses. La représentation du corps féminin et de sa vie a ici quelque chose de tout simple et naturel. Pour en mater le foisonnement, il faut bel et bien des parois aussi épaisses et rigides que les murs gris qui enserrent petit à petit, à mesure que passent les années, la verdure luxuriante d’un Rio de Janeiro qui semble, au début de l’histoire, un joyau face à la mer. Pour le portrait que le film fait de cette ville aussi, on ne saurait que trop vous encourager à découvrir La Vie invisible d’Eurídice Gusmão.

Et ce titre d’ailleurs, choisi par l’auteure du livre mais excellement démultiplié par le film ! En sortant de la salle, on se demande simultanément pourquoi Guida n’est pas dans le titre, si c’est parce que la « vie invisible » en question est celle qu’elle imagine pour sa soeur Euridice dans ses lettres, ou parce que c’est la sienne propre à laquelle elle pense, que Guida vivra plus librement mais au prix de l’effacement et de la mise à l’écart (comme les lettres qu’elle continue d’envoyer, et qui continuent de ne pas arriver jusqu’à Euridice). À moins que la « vie invisible » soit la vie qu’on ne vit pas, qu’on n’aura pas vécue, qu’on aura peut-être manquée de peu. La richesse des interprétations de son titre que le film rend possibles est d’ailleurs un bon exemple de la manière organique dont le texte du film – la narration épistolaire, les dialogues – épouse ses éléments plus sensoriels pour former un tout qui est plus que la somme de ses parties. Déjà, pour un « film parlé », La vie invisible… a une corporéité étonnante, mais quelque chose de plus se produit. Tout un univers se constitue qui se situe au niveau de cette brèche, hors du temps, où Euridice et Guida sont toujours ensemble, ce qui expliquerait pourquoi il est si émouvant et enveloppant et pourquoi bien que son contexte soit puissamment vaste, le plus petit geste et détail de cette histoire devient si important, si précieux : une robe, une bague posée sur un piano… Mieux encore, chaque partie manquante, chaque absence, se fait immensément sentir, comme un vide absolu, un ratage désolant, exaspérant, physiquement douloureux pour le spectateur qui les voit passer à côté de tout de si près, comme de l’autre côté d’une vitre transparente mais impossible à briser."

Sorti en 2019

Ma note: 17/20